怎样用摄影做公益?

高心碧 2018-08-20 高心碧

怎样通过摄影改变世界?怎样能让影像发挥最大的力量,去帮助身边的弱势群体,去改善我们的生存环境?本期,《大众摄影》邀请奚志农、严志刚、薄高鹏、刘飞越四位影像工作者一同来讲述,从贫困山村到重症病房,从污染调查到野生动物保护,从摄影师到媒体平台,他们如何用摄影为公益助力。

“公益摄影,是人与人之间一条相互关爱的纽带。”

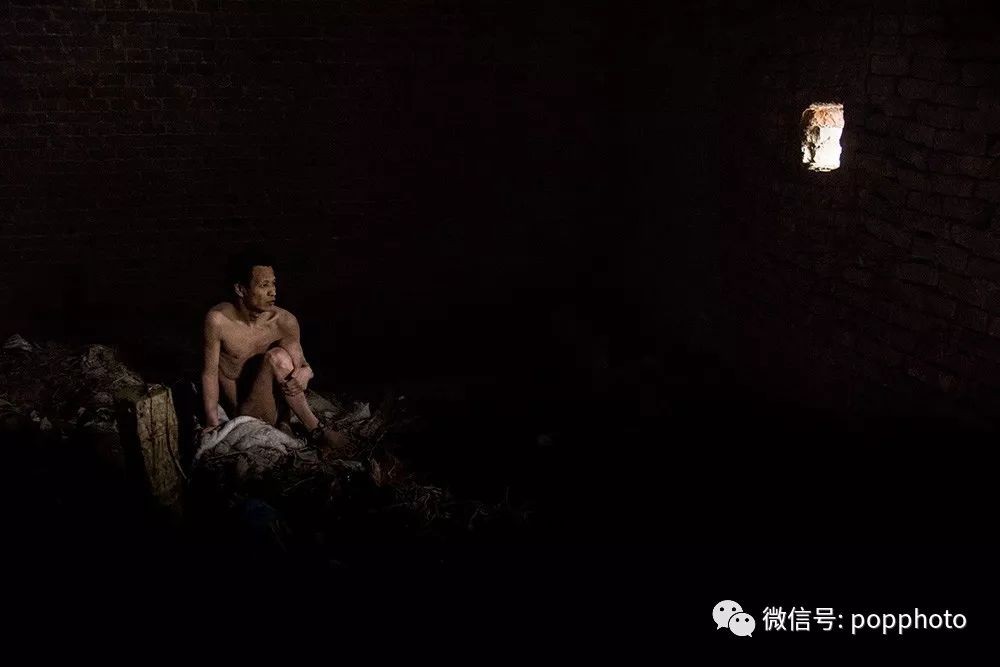

很多朋友会问,公益摄影师是什么?我说,公益摄影师是一个看似拥有光环,却沉重到让人无法开心的身份。

十年前,解海龙老师到河南讲课,听完他分享的创作经历和照片背后的故事后,会场几百人几乎都哭得稀里哗啦。这堂课我仍然记忆犹新,那时我才明白,原来手中的相机可以帮助很多人。

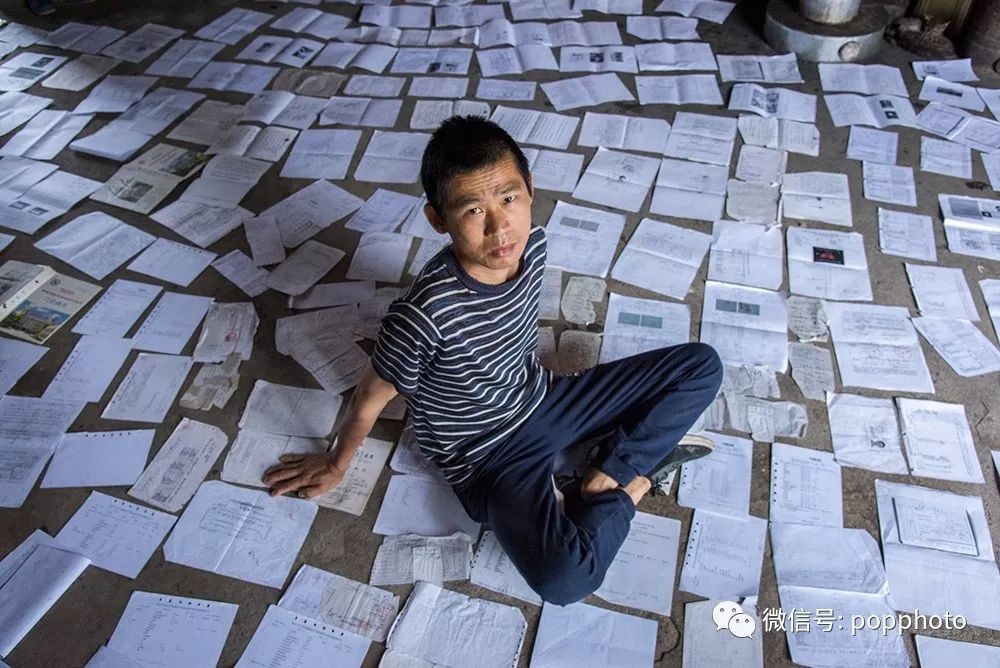

从2016年创办团队至今,我们接触过数百个大病家庭,用图片讲故事的方式,通过各种公益平台的传播,共为他们募捐善款近2000万元。拍摄对象中,有中国社会福利基金会介绍的患者,有直接找到我们的患者,也有在拍摄时了解到的患者。联系拍摄前,他们大多因为无法承担高昂的医疗费用,不得不面临放弃,而公益筹款的数目,无论多少,都能在一定程度上解燃眉之急,甚至为他们带来一些治愈的希望。

可现在,我已经不再单纯看重筹款的金额了,因为在我们直接接触的数百个大病家庭中,他们需要用于治疗的费用数额太过庞大,2000万元对于他们来说只是杯水车薪。所以我常说,做这一行的辛苦,不是救助的苦,而是无力救助的苦。

我曾拍过一个患肝母细胞瘤的九岁小男孩,叫仇烁。孩子的爸爸从手机中给我看一张照片,他说:这是孩子刚动完手术,我提着的这个大袋子,就是从孩子腹腔中割下来的病灶内脏。当时我问他,花了这么多钱,孩子也受罪,为何不放弃,也让孩子少些痛苦。仇烁爸爸说,现在科技这么发达,孩子多活一天,就多一天的希望。

都说能帮助他人是一件快乐的事,可我一辈子都不想帮助任何人,因为我希望这世界上没有任何人需要他人的救助。

前不久,我向于德水老师请教纪实摄影的现状与未来,他说:以前摄影是稀缺资源,是权力的象征,而纪实摄影最新的观念,是从社会批判、监督,到行动介入,要在文化上找一个立足点,走出一条自己的路。用摄影做公益,不仅仅是人文关怀,更是在人与人之间搭上一条相互关爱的纽带,有更多的摄影师参与进来,就能有更大的帮助。

“要保护野生动物,先让人们看到最重要。”

我一直认为,在自然环境里长大的人,无论是对自然的认知、感情,还是对野生动物的态度,都是与生俱来的,是社会环境使然,不需要说教。当然,这些年已经有了一些改变,但我们还是会不停地听到在海关查获穿山甲、象牙、犀牛角等等让人难过的消息。

我用影像保护自然的由来从滇金丝猴开始,在高山之上拍摄的那三年,天不黑就睡,天不亮就起来,到固定的机位去等待。后来在1995年保护滇金丝猴栖息地的那段经历里,影像确实发挥了一个非常关键的作用。以前提起金丝猴,很多人会说在动物园里见过,蓝色的脸,金色的毛发。怎么会想到还有一种猴子,是红色的嘴唇,粉色的面庞,黑白相间的毛发呢?

拍了这么多年野生动物,朴实地讲,就是因为两个字,喜欢,是发自内心的、渗透在血脉里的喜欢。

童年时的我,在雨后清晨的泥地上见过豹子的脚印,在夜幕降临的时候偶尔能听到狼的嚎叫,猫头鹰的叫声更是此起彼伏,这样的经历让我从小就建立起了与自然的联系。但那只是一种对自然的朴素的感知,而我对环境的保护意识是在后来不断读书、学习的过程中,循序渐进地产生的。

在1983年参与电影《鸟儿的乐园》拍摄之前,我没有接触过摄影。因为拍这部电影的机缘,我知道了摄影是怎么回事,也是因为看不惯摄制组栓鸟、惊鸟等拍法,才努力去学习摄影,想争口气,想拍自由飞翔的鸟。当我的拍摄越深入,越觉着它成了我的责任、使命,或者说天职;了解越多,越感到紧迫,很多野生动物甚至连照片都没有留下来。

直到今天,中国公众对野生动物的了解和认识还是很有限,说要保护野生动物也多是口号式的,可这种动物你都没见过,谈何保护呢?

所以让人们看得到是特别重要的,起码先从影像资料上看到,之后有些人就喜欢上了,喜欢之后才能有进一步的行动。只听到一个名字有什么用呢?先从看到开始,后面肯定会有效果、有改变,我始终坚信这一点。

“在公益项目中,纪实摄影既是表达,也是证据。”

摄影大师刘易斯·海因曾说:“我想做两件事:表现那些应予纠正的,也要表现那些应予赞赏的。”这句话道出了新闻纪实摄影的实质,也指出了摄影的作用和功能。摄影师的镜头如同作家手中的笔,是一种表达的工具,也是他战斗的武器。

相比于文字,图像能更加清晰地展现问题,它更直接,更容易直指人心,让人产生共鸣。在我接触的范围之内,很多公益项目在进行的过程中,去现场实际走访、调查、取样,每一步都离不开图像的支持。

2014起,我连续几年关注中国的留守儿童,应公益组织“上学路上”之邀,连续三年参与并完成《中国留守儿童心灵状况白皮书》纪实图片部分的拍摄。以一个乡村学校为中心,选择不同的时间段,特别是在开学、暑假、过年这样的关键时间节点,深入拍摄孩子们的学习、生活和家庭情况,发表了大量图集,一时间留守儿童话题成为全社会的焦点。此时的摄影既是一种表达,也是一种有力的证据。

摄影记者是社会的记录者,也是社会的守望者,有责任去关注底层和弱势群体的生活。2011年,在一个国际NGO组织的支持下,一行五人从北京出开一辆大皮卡一路向西,走访了沿途五省的六个粉煤灰场和一个露天煤矿,调查粉煤灰对空气的污染。过程中,我们切身感受到,工业污染的直接受害者就是周边的村民。底层人民对社会做出了无法估量的牺牲和奉献,但他们的力量往往是最弱的,用好手中的相机,就能够替他们发声。

同时,摄影记者也有责任和义务去发现社会问题,并促进问题的解决。美联社摄影记者黄功吾在越战中拍摄的《战火中的女孩》发表后,在美国引起了反战潮,使得越战提起半年结束;刘易斯·海因冒着极大的危险在美国各地的工厂、煤矿拍摄童工的悲惨生活,致使美国政府在童工问题上建立起一些正确的法规。类似的通过摄影引发全社会关注,并对社会产生推动作用的例子还有很多,很多摄影作品也正是因为做到了这一点,才显得格外迷人。

所以,哪怕身处这个所谓的新闻已死的时代,新闻纪实摄影师也要把握住底线,要关注社会、关注人。

“一个好的公益摄影师,光有爱心并不够。”

作为传播的一种语言,纪实摄影与生俱来的人文情怀,是一种特别适合去承载公益的载体,现场感、真实性和蒙太奇般的故事结构,很容易通过摄影师的现场见证,让更多人激起共鸣和同情心,最终伸出援手,来改变他们的命运。

前些年在新浪网工作的时候,我们策划过一个栏目叫做《尘世》,通过与摄影师的合作,和微博的微公益结合在一起,为一些困难家庭做过捐助,口号就是:微尘人生,相互温暖。现在接触到今日头条平台中的公益摄影师,大多数都是一种个人行为,当然也有摄影师成立了专门的NGO来运作公益。他们利用各种互联网平台,迸发出的能量是惊人的,一个摄影师一年可以帮助几十个家庭,为困难家庭募捐上千万元。

中国喜欢摄影的这么多,如果大家都能投身到公益行动中,这个数字还可以几何级放大。但我的建议是,一个好的公益摄影师,光有爱心是不够的。要有好的故事讲述能力,要体现生命的顽强而不仅仅是展示苦难;要有细致的信息核准的能力,而不是渲染悲情;如果这些不能平衡,公益也许会走上“功利”的歪路。因此,跟正规的慈善组织合作,让专业人士来负责募捐款项的执行和跟进,或许是最好的选择,这也是今日头条推出“感光计划”图片公益的初衷,希望整合各方专业平台,来规避可能产生的乱象。

总得来说,在公益项目中,摄影的主要功能就在于记录,这种记录,有可能是短期带来的改变,也可能作为长期的档案留存,提醒人类自身不断审视自己。所以摄影不仅仅只是一种艺术追求,摄影本身也可以成为一种公益行动。

相关文章

柔情“铁榔头”

唐禹民2019-10-12

这位美国大叔,想找他年轻时遇见的中国朋友

李馨、高心碧2018-11-26

李扬:我明白了摄影是个整体的过程,策划、拍摄、编辑、展示都要思考

李扬2018-11-26

顾莹:可可西里如果不难拍,我还不愿意去呢

顾莹2018-10-16

非洲很大,国家很多

王少波 蒋欣辰2018-10-12